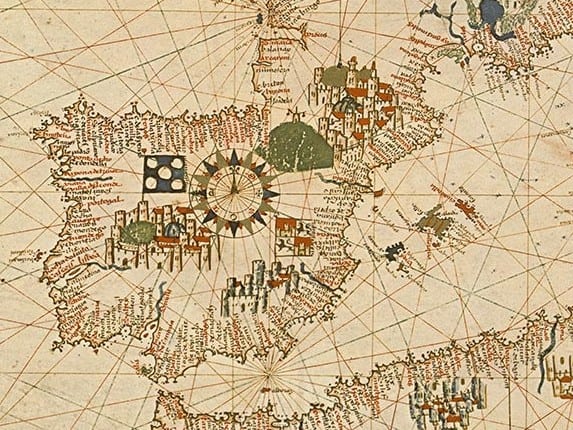

Por aquellos días en que la corte de Felipe III, establecida en Valladolid, celebraba con sin igual fausto y animación notables acontecimientos, anduvo por esta ciudad un portugués, tan curioso como socarrón, que procuró gozar alegremente de las diversiones cortesanas, asistiendo con incansable asiduidad a cuantas fiestas y regocijos fueron sucediéndose. Este portugués se llamó Tomé Pinheiro da Veiga.

Narciso Alonso Cortés (1875-1972), profesor, escritor, historiador de literatura y traductor.

Hay autores de crónicas que, probablemente, nunca sospecharon la importancia que tendrían sus relaciones en el devenir de los siglos. Me refiero sobre todo a los viejos cronistas que, en tiempos pasados, reflejaban modos y maneras de vivir, casi siempre acerca de la corte en la que trabajaban, pero que al extender tangencialmente su mirada a otras capas sociales menos favorecidas nos han dejado un impresionante y riquísimo documento sobre las formas de vivir y sentir de gentes de variada posición.

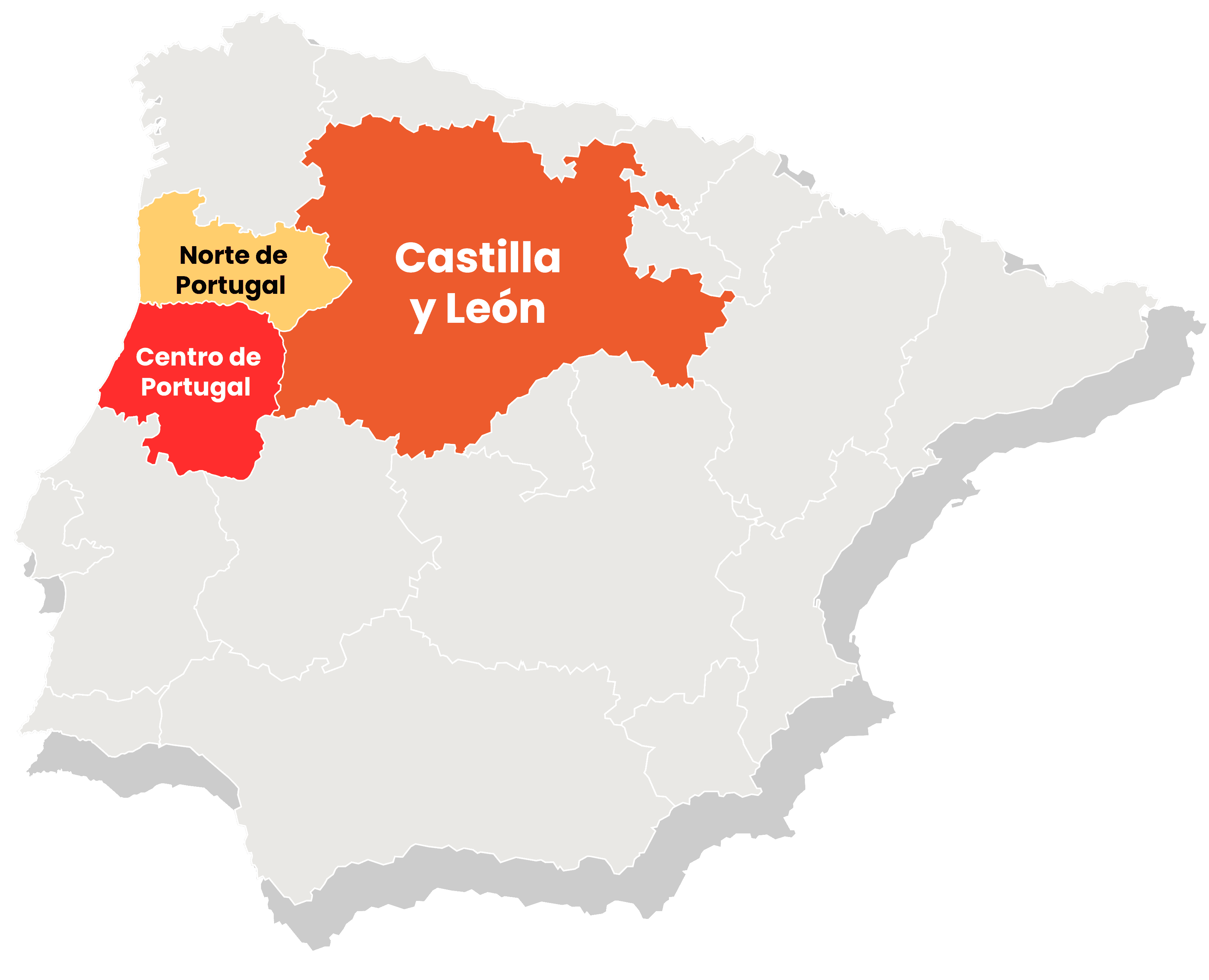

Uno de esos autores, a los que vuelvo con devoción de cofrade cada cierto tiempo, es el portugués Tomé Pinheiro da Veiga que escribió, sobre los cuatro meses que pasó en Valladolid en 1603, en la corte de Felipe III, una obra admirable que ha impresionado e impresiona a cuantos se han acercado a ella: Fastiginia o Fastos Geniales.

El autor portugués, muy conocido por los investigadores e historiadores del XVII y bastante menos, me temo, por otros colectivos, construyó una sorprendente crónica de sociedad sobre los hechos y acontecimientos que más llamaron su atención en los años en los que Valladolid se convirtió en la capital de España.

Valladolid fue capital de la Corte del Imperio español entre 1601 y 1606, durante el reinado de Felipe III, por el puro interés económico de su valido, el Duque de Lerma. Durante esa capitalidad, la población creció de forma exponencial, llegando incluso a duplicarse. Aumentó su relevancia social y cultural, con la visita de grandes personalidades de las artes y las letras como Rubens, Quevedo, Góngora o Cervantes. En 1606, la Corte volvió a Madrid.

Tras la lectura de sus crónicas, si algo hubiera que echar en cara al portugués, si algún reproche, sería el haber reflejado solamente cuatro meses de su visita a la ciudad del Pisuerga y no un tiempo más prolongado. Pena.

Pero a la Fastiginia y a esos cuatro meses les sobran recursos para sorprendernos a quienes nos acercamos a su crónica. Y como al pez que se muerde la cola, a sus lectores, cuatrocientos años después, nos sorprenden las sorpresas -y que no valga la redundancia- que le dieron al portugués la idea de recogerlas en un diario. Como un reportero o como un “paparazzi” que, al nacer, se hubiera equivocado de siglo.

Las tres partes en que se divide la obra: Philipstrea, Pratología y Pincigrafía dan un retrato humorístico y desenfadado de los usos y costumbres de una ciudad, entonces capital del mayor imperio conocido, que ve pasar ante sus ojos, a las personalidades más importantes del momento: embajadores, emisarios papales, descubridores, príncipes, generales…

Todo pasa ante los ojos del portugués para su mayor o menor sorpresa: los usos amatorios de los cortesanos, la ligereza de las damas castellanas, las corridas de toros, los sermones, los banquetes, los chistes, la medicina…Todo.

Y lo hace desde el interior del suceso, participando en los embrollos que narra, en las trifulcas en las que se ve envuelto, en los lances galantes que le sorprenden y a los que se entrega, en las aventuras y enredos en los que participa.

Enamorarse de una monja, afirma con socarronería y desparpajo chulesco, ofrece múltiples ventajas: “Es doncella, hermosa, noble, avisada, cariñosa y afable, limpia, desea el bien, mima y además está guardada”…aunque solo ve un inconveniente… “¡Hay tantas!”.

A Pinheiro le gusta Valladolid por “la mucha libertad y ninguna envidia” que observa entre sus vecinos, y por ese lema que parecen haber hecho suyo sus habitantes y que tanto admira el cronista luso: la ciudad “vive y deja vivir”.

Un lenguaje lleno de ingenio, sutilezas, colorido y finura en una obra admirable y singular en la que hay que sumergirse para disfrutar de unos sucesos antañones y singulares.

Aunque algunos no hayan cambiado tanto como, por ejemplo, el llevar a quienes nos visitan -digamos la representación inglesa- a los toros “a 10 de junio viernes, se hizo la principal fiesta de cañas y toros, por lo que los ingleses estaban muy alborozados, por ser fiestas que por allí no usan”…o el regar la Plaza para evitar la polvareda que ocasionaba la lidia “quedó como la palma de la mano, principalmente después de regada y empapada en agua, lo que hacen muy rápidamente, y con una buena invención, porque ponen 16 carros en fila, con sus pipas y en las espitas dos mangas de cuero, y, meneándolas van regando, y los carros corriendo, con lo que en menos de tres credos queda regada y fresca la plaza”, o la costumbre, vieja como el mundo, de elegir lugares desde los que ver sin tener que pagar unos reales “estaban todos estos lugares ocupados y en los tejados se quitaron las tejas, y estaba la gente en piña sobre ellos”.

La Fastiginia o Fastos Geniales

Tomé Pinheiro da Veiga nació en Coimbra en 1566. Se doctoró en Leyes por su Universidad; magistrado, sirvió como fiscal de la Corona, juez del palacio, supervisor del Tesoro y canciller en jefe del Reino, cuando allí reinaba Felipe III y Felipe IV. En 1640, se produjo la sublevación en aquel Portugal que formaba parte de la Monarquía de España. Pinheiro da Veiga se olvidó de sus tiempos vividos en Valladolid y apoyó a los rebeldes, liderados por el duque de Braganza -futuro Juan IV- contra Felipe IV. Murió en Lisboa, cuando terminaba julio de 1656.

Pinheiro da Veiga es conocido por la redacción de esta crónica en prosa titulada Fastiginia o Fastos Geniales. Como afirma Joaquín Díaz, más que un “libro de un viaje” y de un viajero, la Fastiginia se trata de un diario de estancias y de un morador. El primero que tradujo uno de los manuscritos originales al castellano fue Pascual Gayangos en la “Revista de España” en 1884. Sin embargo, en 1913, y siguiendo una edición portuguesa más completa y estudiada, Narciso Alonso Cortés ofreció una nueva, convenientemente anotada y publicada en el “Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones”. Posteriormente, la Fastiginia ha sido reeditada en 1916, 1973 y 1989, siguiendo siempre la edición de don Narciso.

Con todo, la singularidad de Pinheiro da Veiga está retratada por José Pereira de Sampaio: “fue uno de nuestros raros antiguos que rio en prosa. Él mismo siente su originalidad; reconócese discordante; su mérito particular no le pasa inadvertido y aprende su singularidad: no se desdeña de ella; con ella juntamente huelga y se complace”.

La edición completa de la Fastiginia o Fastos Geniales, de Tomé Pinheiro da Veiga, está disponible en la Biblioteca Digital de Castilla y León.

Sobre TEXTOS ORIGINALES de Luis Torrecilla Hernández (publicado el 30 de mayo de 2011 en www.luistorrecilla.es) y Javier Burrieza Sánchez (publicado en la XXXVIII Semana Cultural de La Pedraja de Portillo, 2025)

IMAGEN: Palacio Real e iglesia y convento de San Pablo en Valladolid hacia 1820, según Valentín Carderera. (FUENTE: Domus Pucelae).